Коренная пустынь в чем помогает

Коренная пустынь в чем помогает

Будучи в монастыре Коренная пустынь, что в сорока километрах от Курска, я слышал об исцелении раковых больных от купания в святых источниках и приема воды из них. А на территории монастыря Коренная пустынь их более шестнадцати. Здесь есть и источник, в котором исцелился Серафим Соровский, есть источник «Пантелеймона-целителя». Все шестнадцать святых источников стекают в реку, воды которой, протекая по заповедным местам, считаются также целебными.

Замечательный церковный писатель Сергей Нилус об омовении в источнике преподобного Серафима Саровского писал: «Не дав себе времени остыть, весь как был, разгоряченный быстрой ходьбой и палящим зноем, я разделся, опустился под кран, из которого серебристой струйкой текла ледяная вода источника, перекрестился: «Верую, Господи», и троекратно дал этой воде облить всего себя и больные члены.

Первое мгновение я совсем было задохнулся: ледяная вода меня обожгла — дух захватило. Но какое дивное чувство наступило при выходе из купальни! Точно новая струя новой жизни была влита во все мои жилы — далекая юность, казалось, вернулась вновь. Я просто радовался и любил отца Серафима, как любят врача, которому удается мгновенно утолить нестерпимую, жгучую боль в ту минуту, когда эта боль прекращается. Эта пламенная любовь, которою внезапно загорелось мое сердце, эта радость любви по вере, не были ли они моим духовным окончательным выздоровлением, которое без всякого сравнения важнее всякого телесного исцеления?»

А вот случай, опубликованный в Тверских епархиальных ведомостях в апреле 1885 г. Пишет о нем священник города Мурома Николо-Преображенской церкви Иоанн Чижов.

«Желаю описать замечательный случай, бывший с одним моим духовным сыном муромским купцом Иваном Ивановичем Засухиным в 1882 г. У него образовались опухоли за ушами и в правом паху. Опухоль в паху прорезали. Сначала она спала, а потом стала расти сильнее. Приглашенные врачи признали положение больного безнадежным и определили даже день его смерти.

Больной стал готовиться к смерти. Как истинный христианин, сердечно исповедовался и сподобился Святого Причащения. С истинным сокрушением сердца, что так рано кончается жизнь еще молодого человека, оставляющего после себя жену и пятерых малюток, я приступил к чтению отходных молитв. Кончивши молитвы и благословив его, я уже не имел надежды на благополучный исход для больного. Но на третий день слышу, что больному стало лучше. Жена рассказала, что их соседка М. Ф. Бычкова, из жалости к умирающему, предложила новое лекарство, но уже не человеческое, а Божеское. Как только, прочитав отходную, я вышел, она принесла воды, взятой из источника отца Серафима. Больной не мог открывать рот. С чайной ложки влила ему в рот несколько капель, а остальную воду вылила ему на голову. Больной уже не принимал пищи — все извергалось вон. После влитой ему воды он затих и уснул. Через несколько часов проснулся и попросил пить. Жена, растерявшись, дала ему молоко, которое ему было запрещено. Больной выпил, желудок молоко принял. Затем он стал ходить. Врачи предложили повторить операцию в паху. Но он решил поехать в Саровскую пустынь. Врачи удерживали, так как дорога была дальняя и тряская. Но он был настойчив. Жена, внимая словам врачей, взяла с собой все нужное для погребения. Взяли и детей, чтобы они могли проститься с отцом.

Приехали накануне праздника Святой Троицы, и больной пожелал быть в Церкви на всенощном бдении. Его принесли на носилках из гостиницы к Церкви и почти на руках внесли в нее.

После службы больной на костылях с помощью жены подошел приложиться к иконе праздника и получить помазание святым елеем. «Когда я приложился к иконе и получил помазание, глаза мои невольно обратились на стоящую в иконостасе святую икону Божией Матери, которая прежде была в келье старца Серафима, и в этот момент я почувствовал, что больная нога моя твердо стала на пол и без боли для меня. Не помня, что делаю, я приподнял свои костыли и без помощи их при удивлении всех предстоящих пошел на свое место. Когда служба кончилась, смело встал на ноги и вышел из Церкви, где дожидались меня мои служащие с носилками; но я не нуждался в их помощи, отдал даже и костыли и до самой гостиницы (расстояние около четверти версты) шел без всякой помощи».

Наутро после богослужения больной поспешил на источник. Почувствовав на себе холодную струю источника, заметил, что эта холодная струя возбудила в организме какой-то облегчительный жар, и сил стало больше.

«В этом монастыре я прожил несколько дней, в слезных молитвах благодаря Бога за Его дивную помощь, через Угодника Его Серафима».

В настоящее время больной здоров. Медицинских средств по сие время не употребляет».

К счастью, целебные источники не разрушены. Как и прежде, несут они свои живительные силы в Сарове и Дивееве, в Свято-Троицкой Сергеевой Лавре и Оптиной и Коренной пустынях. И по всей Матушке-Руси.

История курской коренной иконы Божией Матери и в чем помогает, тексты молитв

Верующие православные люди в процессе молитвы обращаются к различным иконам. Однако чаще всего люди зачитывают молитвенные слова перед Курской коренной иконой Божией Матери. Однако прежде чем воспользоваться этим образом, необходимо детальнее ознакомиться с основными фактами о нем.

История происхождения

Люди, которые обращаются за помощью к святой иконе, должны заранее разобраться с историей ее происхождения.

Явление образа Пресвятой Богородицы

Явление курского образа Божьей Матери детально описано в повести, которая посвящена этой теме:

«В 6803 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1295 году, 8 сентября (по ст. ст.), случилось одному благочестивому мужу придти ради своего прибытка в лес, которым поросли окрестности Курска, по его разорении, и по Божию смотрению увидел он близь реки Тускари в полугоре, у корня большого дерева лежащую ниц икону, которую лишь только поднял от земли, как тотчас же из того места проистек источник воды, увидя это оный муж поставил честно обретенную им икону Знамения Божией Матери в дупле того дерева, а сам тогда же объявил о сем преславном чуде своим товарищам, которые согласясь между собою, построили на несколько сажень повыше упомянутого места часовню и, поставив в ней чудотворную Икону, возвратились с миром восвояси».

Прославление

Явление Курской иконы считается довольно необычным, так как оно связано с чудом. Именно благодаря этому информация о чудотворном образе быстро стала известной в соседнем городке Рыльске и поселках, которые находятся неподалеку от него. Люди из ближайших окрестностей устремились в Курск, чтобы собственными глазами увидеть святую икону. Они обращались к ней за помощью, чтобы она помогла исцелить их и справиться с другими жизненными горестями.

Со временем местный образ Божьей Матери начал сильнее прославляться, благодаря чему количество посетителей Курска увеличилось в разы.

Чудесное указание о месте поставления святыни

Узнав о чудотворных свойствах образа, Василий Шемяка, являющийся Рыльским князем, решил перенести ее в Рыльск. В этом городке жители торжественно встретили икону, многие вышли на улицу, чтобы посмотреть на нее. Однако сам князь Шемяка решил не участвовать в торжестве и поэтому отказался лично принять икону. За это князь расплатился своим здоровьем, так как после этого у него появилась слепота. Шемяка со временем признал свою вину и полностью раскаялся. Он помолился перед образом Богородицы, за что был награжден исцелением.

После возвращения зрения на территории города была построена святыня, в которой хранился лик Богородицы.

Посещение столицы

Впервые в Москву икона попала в 1597 году во времена правления Феодора Иоановича. Он слышал немало рассказов о чудесах образа Божьей Матери и решил, что его необходимо немедленно перевезти в столицу. На встречу лика Богородицы был приглашен тогдашний патриарх Иов вместе с местными боярами. Во время встречи на улицах города было множество людей, желающих поклониться Богоматери.

Именно во время посещения столицы по приказанию патриарха на верхней части иконы был изображен Саваоф, из недр которого исходил Святой Дух. На остальных свободных частях полотна изображались ветхозаветные пороки, в руках которых были свитки со святым писанием.

Смутное время

В истории курской иконы Богоматери есть и смутные времена, которые были задолго до посещения столицы — в 1383 году. Именно в этот период времени Курск и прилежащие территории подверглись нападению татар. На своем пути они встретили часовню, в которой находился Иерей Боголюб вместе с ликом Богоматери. Увидев образ святой, татары разрезали его на две части, после чего сожгли часовню.

Со временем Боголюба выкупили из плена московские послы, после чего Иерей вернулся в сожженную часовню. Здесь он нашел расколотый образ Богородицы. Он сложил расколотые части вместе, после чего они крепко срослись друг с другом. Узнав об этом чуде, местные жители начали молиться лику Божьей Матери и занялись восстановлением часовни.

Расставание с Россией

В начале двадцатых годов прошлого столетия лик святой Богородицы был вывезен из территории Крыма в Югославию. Ее перевезли в монастырь Язак, который располагается на вершине Фрушской горы. Здесь местные власти выделили отдельное помещение для жителей хранителей образа. В середине двадцатых годов в Белграде соорудили Троицкую церковь, в которую перевезли икону. Отсюда ее неоднократно вывозили в другие страны Европы на различные церковные мероприятия.

В сороковых годах, до начала войны, лик святой неоднократно использовался для проведения крестных ходов из белградского монастыря в храм, находящийся в Хопове.

Символ русского зарубежья

Эта икона считается настоящим символом русского зарубежья, так как она четверть прошлого века провела заграницей. Ее часто использовали в различных церковных мероприятиях. Например, чудотворный образ Богоматери брали на каждое заседание первого Зарубежного собора, который происходил в 21 году прошлого столетия. Также его брали на каждый из архиерейских соборов, которые проводились в то время.

Лик Богоматери присутствовал и на втором Зарубежном соборе, который состоялся в конце лета тридцать восьмого года. Здесь были делегаты из Южной Америки, Европы и всех стран Дальнего Востока.

Возвращение

Курская икона Божьей Матери долгое время не была на территории России. Многие связывают это с тем, что Русская Зарубежная церковь долго была расколота с РПЦ. Однако в 2009 году это разделение было окончено, и поэтому лик святой был возвращен на территорию России. В процессе передачи святого образа принимали участие не только священнослужители из России, но и из Америки. Реликвия была передана из рук в руки митрополитом Иларионом митрополиту Ювеналию.

Для многих священнослужителей и обычных верующих людей возвращение образа на родину является важным историческим событием, которое свидетельствует о возвращении образа Святой Руси.

Где сейчас находится образ

В настоящее время образ святой Богородицы находится в России, однако несмотря на это, его регулярно вывозят в другие страны. Например, ее каждый год возят на приходы, которые проводятся Канадской и Североамериканской епархиями. Когда праздновалось тысячелетие с момента крещения Киевской Руси, святыню перевозили в приходы, находившиеся в Бразилии, Аргентине, Австралии и Чили.

Иконография

Икона Божьей Матери Знамение имеет иконографические особенности, с которыми необходимо ознакомиться заранее. Этот образ относится к популярной иконописной разновидности Оранта. На территории Руси на этих изображениях оставляли фразу «Нерушимая стена». Главной отличительной особенностью Оранты от других типов считают ее монументальность и величественность. Богоматерь показана в особой позе, которая со стороны кажется статичной. Изображается святая на фоне пустынь. Эта традиция часто используется при создании мозаик и росписей настенного типа.

Значение в православии

Святой лик очень ценится православными людьми, так как он помогает справиться с различными проблемами. Чудотворная икона поможет верующим людям:

Дни празднования

У Курской коренной иконы Богоматери есть несколько дней почитания, которые должен знать каждый верующий православный человек. К значимым датам можно отнести следующее:

Примеры чудес

Есть несколько чудес, которые связаны с ликом святой:

Тексты

Прежде чем помолиться курской иконе, надо ознакомиться с примерами текстов.

Молитва

Есть две распространенные молитвы, которые зачитывают лику Богородицы.

Разрешение трудной ситуации

«О Царице Небесная! Кто изочтет великое множество чудес Твоих, кто исчислит вопли молитвенных прошений, токи умиленных слез, благодарных воздыханий, пролитых пред иконою Твоею. Овеяна убо вся она скорбию народною, плачем угнетенных и радостною хвалою утешенных. Припадаху к ней людие, понесшие агарянское иго, плакаху Москва в смутное время, взываше Курск в нашествие вражеское. Вопияше вся область во дни смертоносных болезней и бед, и вся скорби на радость прелагала еси. Темже и ныне благослови землю Русскую. Спаси от греха, погибели и соблазнов страну нашу. Излей благодать на труд земледельческий и на всякое благое начинание общественное. Помяни, Пресвятая Дево, по имени всех предстоящих и молящихся и вся люди, требующия Твоего утешения, помощи и милосердия. Ты убо веси тайная сердец наших. Темже всем по потребе их прошения исполни. Изряднее же заблудших обрати к покаянию, нас же всех умудри светом Евангельския любви и добрых дел. Архипастыри и пастыри и вся верныя в Православии до смерти тверды покажи, в Царство Небесное управи и со Христом жити сотвори во веки веков. Аминь».

Очищение души от негатива

«Царица наша преблагая, надеждо наша Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши нашу беду, зриши нашу скорбь; помози нам яко немощным, окорми нас яко странных. Обиду нашу веси, разреши ту, яко волиши, избави отечество наше, страждущую землю Российскую от лютаго безбожников обстояния, спаси и сохрани рабы Твоя (имярек) и всех нас, зде предстоящих и молящихся, и покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором, яко не имамы иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши ны и покрыеши во веки веков. Аминь».

Акафист

«Избранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, приидите, припадем вси, града зде пребывающего не имущии, Тоя всесильнаго заступления просяще, чудеса же, от лет древних даже доныне от иконы Ея бываемыя, поминающе, велегласно возопиим:

Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая».

Тропарь

«Яко необоримую стену и источник чудес, стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя, мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость».

Кондак

«Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси, темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево, христиан похвало».

Величание

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой честный, имже показала еси преславное знамение».

Заключение

Курская коренная икона Богоматери имеет интересную историю. Поэтому прежде чем молиться, надо детальнее ознакомиться с ней, а также изучить основные молитвенные тексты.

«Люди были необыкновенные. Они дали обители новую жизнь»

Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь

Многие из тех, кто побывал в Курской Коренной пустыни, делятся своими впечатлениями: ты идешь по территории монастыря и дух захватывает. Все здесь радует глаз и душу – храмы, монастырские постройки, благоустроенная территория с красивыми клумбами, цветниками в теплую пору года и святые источники, в которые верующие люди окунаются в любое время года. И что особенно важно: богослужебная и молитвенная жизнь Коренной пустыни привлекает множество богомольцев. По воскресным дням в монастырском храме присутствуют на богослужении до 300 человек, большинство из них участвуют в таинствах Исповеди и Святого Причастия. В этом году обитель торжественно отметила 400-летие крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, и радость праздника разделили с митрополитом Курским и Рыльским Германом – священноархимандритом монастыря – и братией тысячи и тысячи людей. О тех, кто был причастен к чуду возрождения древней святыни, рассказали насельники обители.

Начало 90-х вспоминается с большой теплотой

Иеромонах Алипий (Устимук) пришел сюда, когда ему исполнился 21 год. Точнее, приехал из родного города Киева, куда он, отслужив в рядах Советской армии, вернулся и раздумывал о дальнейшем выборе жизненного пути. Его духовником был отец Исаия (Каравай) – духовно сильный и бескомпромиссный человек, «неудобный монах», которому Господь судил подвизаться и в Глинской пустыни до ее закрытия в 1961 году, и в горах Кавказа, (где отшельник, совершенствовался в непрестанной молитве), и в Почаевской лавре, и в открывшейся в 1988 году Киево-Печерской лавре. Именно в Киево-Печерской лавре и состоялся тот судьбоносный для демобилизовавшегося солдата разговор. Беседовали с ним двое: духовник лавры и отец Исаия, приглашенный архиепископом (в будущем схимитрополитом Ювеналием (Тарасовым)) поднимать Курскую Коренную пустынь из руин и уже приступивший к послушанию наместника монастыря. Духовник лавры по-простому сказал молодому человеку: «Ты бы съездил и посмотрел, что там». Молодой человек купил билет до Курска (это было в феврале 1990 года), а когда добрался до самой пустыни, то, по его признанию, почувствовал, что это место может стать его родным домом. Господь такую мысль на сердце положил, несмотря на то, что вокруг всё выглядело печально. «Тогда тут было болото. Часто шли дожди, мы утопали в болотной жиже, – продолжил рассказ отец Алипий. – Но какой был духовный расцвет! В единственном на то время монастыре в епархии владыка Ювеналий собрал монахов, к чьим именам органично присоединяется слово «старец». Это – как я уже говорил – и приснопоминаемый схиархимандрит Исаия (Каравай). Это и приснопоминаемый архимандрит Ипполит (Халин), в течение 17 лет подвизавшийся на Афоне, где он, к слову сказать, жил в келье преподобного Силуана Афонского и молитвенно обращался к еще непрославленному святому за помощью. Это кроткий, смиренный сердцем иеросхимонах Иоанн (Бузов), который прежде служил в сане диакона в Никольском храме поселка Ракитное Белгородской области вместе со старцем, имевшим всероссийскую известность – архимандритом Серафимом (Тяпочкиным). После кончины отца Иоанна и погребения его на холме в ограде Курской Коренной пустыни к нему на могилку, как и при его земной жизни, идут и едут отовсюду люди, просят его молитвенного предстательства… У истоков духовного возрождения монастыря стояли и известный подвижник благочестия архимандрит Кронид (Демин) из Орла, тоже уже отошедший в вечность, и нынешний настоятель Оранского Богородицкого монастыря в Нижегородской епархии игумен Нектарий (Марченко), которому недавно исполнилось 80 лет».

Владыка Ювеналий, по воспоминаниям отца Алипия, на первых порах приезжал из епархиального управления в монастырь каждый день. Строительство, совершавшееся тогда силами самих насельников и небольшого числа наемных работников, набирало темп. Правда, поначалу серьезной помехой было то, что жившие на этой территории преподаватели и другие сотрудники ремесленного училища, размещавшегося тут же, не хотели никуда переселяться. И лишь когда в местечке Свобода (такое вот «оригинальное» название местности было присвоено в декабре 1918 года слободе Коренной) построили для них два дома, проблема решилась. Особое воодушевление вызвал у братии переезд семьи заместителя директора училища. Еще бы! Ведь эта семья жила прямо в алтарной части Казанского храма… Отец Алипий в разные годы нес разные послушания. Был экономом, казначеем, непосредственно занимался строительством монастырских построек в самый его активный период. Бетон, кирпичи, бревна, доски, – многие строительные материалы прошли через его натруженные руки. А через душу… Душа изо дня в день питалась живым примером и назиданиями людей, умудренных благодатным опытом, и Бог становился всё ближе, роднее, необходимее. Душа формировалась.

Через несколько лет после отца Алипия пришел в монастырь еще один из нынешних «старожилов» – иеромонах Владимир (Левченко). Он покрестился в 26 лет, и, по его признанию, мир тогда предстал перед ним в совсем ином цвете. Он даже не понимал, что с ним происходит. Горячее желание объездить святые места привело его из цветущего Донбасса, по времени еще далекого от пожара братоубийственной гражданской войны, в Курскую Коренную пустынь. «В моей жизни тогда был период, когда мне хотелось к кому-то прилепиться. Увидев в монастыре такую концентрацию монахов-молитвенников, монахов-наставников, затем услышав от них: «Оставайся», я остался, хотя не планировал ни монашество, ни священство, – улыбнулся отец Владимир. – Просто встретился с необыкновенными людьми и вверил им свою жизнь. И потом сколько они были рядом, старался во всем их слушаться». Сегодня основное послушание иеромонаха Владимира связано с богослужениями. Служит он в своем монастыре, исполняя обязанности служащего или требного священника. Служит и выездным священником в Золотухинском женском монастыре во имя преподобного Алексия, человека Божия, основанном схимитрополитом Ювеналием (Тарасовым). «Случается, что там монастырский священник заболеет. Или он в отпуске. Или его куда-то переводят. Матушка-настоятельница кобращается к нашему наместнику игумену Серафиму, и мы оказываем, можно сказать, своего рода шефскую помощь», – сообщил отец Владимир.

Господь посылает сюда архиереев, чтобы они помогали братии в спасении

Вспоминая тех необыкновенных людей, что сыграли большую роль в церковном возрождении на Русской Земле и в воспитании монашествующих, оба иеромонаха – отец Алипий и отец Владимир – в первую очередь назвали имя схимитрополита Ювеналия (Тарасова). На одной из звуковых дорожек моего диктофона почти в самом конце разговора с отцом Алипием вдруг появляется длинная пауза. Отчетливо помню, откуда она взялась. Только что этот высокий энергичный батюшка охотно рассказывал о своем нынешнем послушании, связанном с благоустройством монастырских святых источников, но в какой-то момент беседа повернула в русло воспоминаний о 90-х годах, о владыке Ювеналии, и тут отец Алипий заплакал. Подумалось: так плачут по самому дорогому человеку. «Мы делали общее дело – возрождали монастырь», – произнес батюшка. Помолчав, добавил: «По благословению владыки здесь подвизается моя мама, монахиня Феодосия. Она многие годы выполняла в монастыре пошивочные работы: шила постельное белье, рясы и подрясники постриженикам. Сейчас ей 80 лет, силы уже не те, теперь она занимается стиркой. Для нас с ней Коренная пустынь стала духовной родиной». Приведу также небольшой отрывок из рассказа иеромонаха Владимира, который с неким удивлением сказал: «Помню, когда схимитрополит Ювеналий уже был на покое и я с ним где-то случайно встречался – можно сказать, на ходу – он обязательно спрашивал меня о моих родственниках: «А как тот?», «А как этот?», «А те – как они? » Дело в том, что в бытность владыки правящим архиереем я однажды обратился к нему с наболевшим вопросом о своих близких. И что меня впоследствии поразило: владыка стоял во главе большой епархии, я был рядовым иеромонахом, однако он запомнил мою проблему и, видимо, молился за моих родных. Иначе как это объяснить? Одной лишь цепкой памятью, данной природой? Не думаю. Мне кажется, что многих людей, которые делились с ним своими бедами, просили его о помощи, он потом поминал всю жизнь».

Молодой наместник обители игумен Серафим (Котельников) продолжил тему «Архипастырь и монастырь». В частности, он сказал: «Мы очень рады, что священноархимандритом монастыря является митрополит Курский и Рыльский Герман, в котором мы видим подвижника веры, ревностного архипастыря и доброго молитвенника. Он часто совершает здесь богослужения, и после его посещений мы чувствуем себя духовно насыщенными. Владыка произносит проповеди в храме и слова назидания в трапезной. Если он совершает постриг, то произносит слово после пострига. И оно всегда остается в сердце человека как верный ориентир на пути к обретению духовных ценностей. Конечно, мы не лавра, где практически каждый день бывают архиереи, но я считаю, что и нас Господь не оставляет Своей милостью, посылая в обитель архипастырей нашей Церкви для того, чтобы они помогали братии в спасении».

Во время командировки нам довелось стать свидетелями теплой встречи насельников монастыря с одним из гостей – епископом Орским и Гайским Иринеем, прилетевшим сюда из далекого Оренбуржья на торжества, посвященные 400-летию крестного хода с чудотворной иконой «Знамение» Курская Коренная. В этом году святыня в десятый раз была привезена представителями Русской Православной Церкви Заграницей на место ее обретения в глубокой древности, в 1295 году. Владыка Ириней, с великим множеством людей встречавший этот чудотворный образ в 2017 году в Оренбургской митрополии, теперь был счастлив совершить Божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Курской Коренной пустыни и обратиться к верующим с проповедью. Он бесконечно был рад снова встретиться с хранителем иконы епископом Манхэттенским Николаем, викарием Восточно-Американской епархии, сопровождавшим ее в Россию. А братия была рада услышать после трапезы рассказ владыки Иринея, известного своей миссионерской деятельностью, о его жизненном пути и епископском служении в незнакомом для него крае, начавшемся семь лет назад. О его преподавательской деятельности в духовных и светских вузах, где студенты и преподаватели интересуются такими, к примеру, вопросами: как должны взаимодействовать в этом мире Церковь, общество и государство? Возможен ли диалог между Православием и исламом? Всякая ли война священна? Олимпиада – это победа духа или допинга? И на основе этих лекций, статей, выступлений на научных конференциях была издана книга епископа Иринея (Тафуни) «Религиозный взгляд на ключевые проблемы современности», несколько экземпляров которой он подарил тут же, в трапезном зале, для монастырской библиотеки. По пути в Золотухинский женский монастырь в честь святого праведного Алексия, человека Божия, где два архипастыря – епископ Ириней из Оренбуржья и епископ Николай из США – должны были совершить вечернюю службу, игумен Серафим привел слова апостола Павла: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16). «Общение – это неотъемлемая часть человеческой жизни, – сказал отец-наместник. – И услышать из архипастырских уст слово назидания – как это важно для братии!»

Приезжал в Коренную пустынь и приснопоминаемый митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей. Вначале – в качестве обычного паломника, почти что инкогнито – до подписания Акта о каноническом общении. Затем он приехал в мае 2007 года – по-прежнему простой, доступный, но уже навсегда вошедший в историю как архипастырь, который внес неоценимый вклад в напряженный процесс, увенчавшийся успехом – восстановление единства Русской Православной Поместной Церкви после многих десятилетий. А нынешний глава Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион посетил монастырь в соловьином крае, как называют Курскую землю, в 2003 году, будучи архиепископом. Вот как об этом вспоминает иеродиакон Диодор (Юрченко): «У нас на тот момент не было никаких официальных связей со священнослужителями РПЦЗ. И владыка Иларион тихонечко зашел в алтарь и всю службу простоял у окошка. Эта картина осталась в памяти».

Теперь, когда разделение в Русской Церкви преодолено, священнослужителей РПЦЗ встречают в России как родных братьев по святой вере: наше духовенство совершает с ними совместные богослужения, они участвуют в Архиерейских Соборах. В Курской Коренной пустыни особенно тепло вспоминают встречи и беседы с архиепископом Берлинским и Германским Марком, несколько раз возглавлявшим делегацию Зарубежья по принесению чудотворного образа Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. На благодатную почву ложились его глубокие искренние размышления о монашестве (а владыка 35 лет совершает служение в монашеском чине). Как дороги были насельникам обители его рассказы о ежегодных, а то и двукратных посещениях в году Святой Горы Афон, начиная с 25-летнего возраста, и его первом духовнике-святогорце (им стал схиархимандрит Авель (Македонов), потом на родине восстановивший разоренный Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово Рязанской области)! Игумен Серафим с улыбкой сообщил, что кое-кто из братии, подражая владыке, который везде и всюду ходит в сапогах, тоже стал ходить в сапогах. «Это афонская традиция, – произнес отец Серафим. – И у нас есть монастыри, например, Святогорская лавра, где монашествующие признают в качестве обуви сапоги».

Необходимо было живое слово

Отец-наместник поделился еще одним воспоминанием. Когда его только рукоположили, у него появился целый массив вопросов, связанных с исповедью. В некоторых моментах он, не имевший опыта, не мог определиться. Духовную литературу, конечно, читал и читал много, однако ему было необходимо услышать живое слово. Молодой священнослужитель обратился к своему духовному отцу в Курске, который вел его до монастыря. Ответы мирского батюшки были мудрыми, но в то же время отец Серафим чувствовал, что разрешить некоторые серьезные сомнения может только духовно опытный монах. И направился к духовнику Троице-Сергиевой лавры архимандриту Варфоломею (Калугину). «Я приехал к нему Великим постом: «Батюшка, что делать? Так и так…», – пытаюсь с ходу сообщить о том, что меня волнует. «Давай мы с тобой завтра после полунощницы встретимся», – отвечает он. Мы с ним встретились, я у него поисповедовался, и батюшка мне сказал: «Запомни: сейчас век любви. Надо напомнить человеку, что есть канонические правила, которые говорят: за такой грех, за такой-то поступок накладывается такая-то епитимья. Но так как Господь – любящий Отец, ждущий исправления человека и приемлющий даже его желание покаяться, стать лучше, то поступай по законам христианской любви». Почти восемь лет прошло с той нашей встречи. Я всё тогда воспринял и стараюсь, с Божией помощью, следовать совету отца Варфоломея в своей жизни. Действительно, накажи сейчас кого-то строго, он может больше не прийти в храм. А человек должен через церковнослужителей, через общение с верующими почувствовать, что Господь его любит и призывает к исправлению».

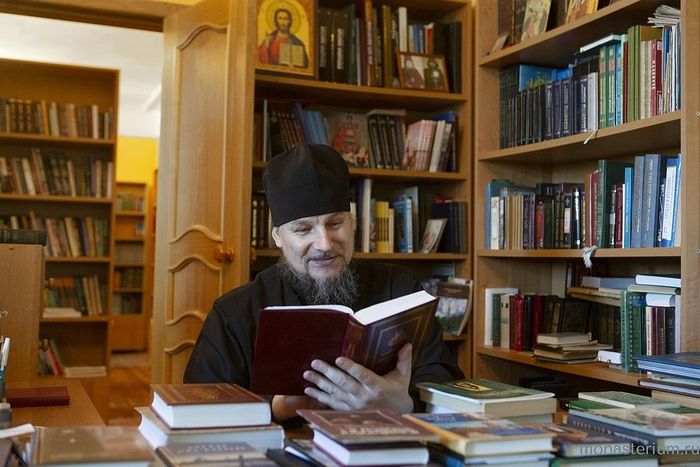

Живое слово в Курской Коренной пустыни звучит постоянно – из уст маститых архипастырей и пастырей. Но и печатное слово здесь в большом почете. Несущий послушание библиотекаря в монастырской библиотеке иеродиакон Диодор (Юрченко) стал называть книги, которые постоянно «на руках». Это литература по Афону. И особо востребованным стал трехтомник «Новый Афонский патерик», готовившийся на Святой Горе Афон в течение 30 лет, а недавно переведенный на русский язык в Свято-Преображенском скиту Данилова ставропигиального мужского монастыря. Что-то из трехтомника читается за трапезой, что-то братия читают в тиши своей кельи. Кто-то из насельников спрашивает «Древний патерик», кто-то – Толкование на Евангелие или Толкование на Апокалипсис. Многие интересуются трудами святителя Игнатия (Брянчанинова) «Аскетические опыты». Берут книги о новомучениках, пострадавших за Христа. Раздел «Подвижники благочестия XX века» постоянно пополняется…

Сейчас в Коренной пустыни насчитывается 45 человек братии. Монастырь живет по уставу Троице-Сергиевой лавры. Есть в нем и «монахи-келлиоты». По причине физической немощи, вызванной болезнями, они почти не выходят из келий, но их сосредоточенная, углубленная молитва, их духовный опыт и человеческая мудрость помогают созданию сплоченной монашеской семьи. К слову сказать, в пополнении монашеского братства обители под Курском сыграл немаловажную роль и старец схиархимандрит Илий (Ноздрин), который направлял сюда людей, изъявлявших желание посвятить себя Богу.

Фотограф: Владимир Ходаков

Также представлены снимки из архива монастыря