Военная машина 8 колес

«Черный Бумер» 8х8: настоящий танк на колесах

Информация о том, что 9 мая на параде покажут новую российскую колесную универсальную платформу «Бумеранг» появилась в официальной прессе уже в марте. Тогда же заместитель председателя военно-промышленной комиссии при президенте РФ Олег Бочкарев сообщил в интервью РИА «Новости» о том, что на базе этой платформы будет создан и отечественный «колесный танк».

Подобную машину российского производства ждали все, и только происшествие с перспективным гусеничным танком «Армата» (то ли случайно, то ли специально заглохшего напротив трибуны мавзолея на репетиции парада) отвлекло внимание общественности от «Бумеранга».

На фото: колесный танк Stryker M1128 MGS, фото: wikipedia.org

Между тем, наличие колесных танков на вооружении других армий (Maneuver Combat Vehicle в Японии, Stryker M1128 MGS в США, AMX-10RC во Франции, PTZ-09 в Китае и т.д.) постоянно подталкивало российских инженеров к созданию аналогичных машин.

Однако вернемся к нашему «Бумерангу». Это современная колесная платформа средней массы (24 тонны), с колесной формулой 8х8 и уровнем защиты БМП-MRAP. На ее базе планируется создать бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты и тот самый колесный танк, вооруженный 125-мм пушкой, разработанной для танка «Армата», размещенной в необитаемой и полностью автоматизированной башне. В частности, это позволит уменьшить силуэт всей машины. Кроме того, вполне возможно, что колесный танк по прицельному комплексу и средствам активной защиты будет полностью унифицирован с новым основным боевым танком.

Предшественником «Бумеранга» называют БТР-90 «Росток» (ГАЗ-5923), «невезучую» машину, которую разрабатывали почти 20 лет, официально приняли на вооружение, но так и не запустили в серию. К слову, на базе БТР-90 разрабатывали и колесный танк 2С28 «Спрут-К», вооруженный 125-мм орудием 2А75 от гусеничной самоходно-артиллерийской установки 2С25 «Спрут-СД». Но раз уж вся платформа не пошла в серию, крест поставили и на колесном «Спруте». Тем более логично, что на новую машину устанавливают новую пушку, хоть и такого же калибра.

Таким образом, колесный танк «Бумеранг» по своей огневой мощи сравняется с современным Т-90А. А учитывая, что по своей проходимости колесная техника в последние годы составляет серьезную конкуренцию гусеничной (а по скорости и запасу хода намного ее превышает), название «танк» в данном случае почти не является преувеличением.

«То есть как? – спросит тут же внимательный читатель, — выходит, колесный танк – не совсем танк?» Ну да, мы вынуждены признать, что при всей нашей любви к колесам, все эти прекрасные современные машины – «не совсем настоящие» танки. И главное их отличие – более легкое, в сравнении с «классическими» гусеничными машинами, бронирование (при аналогичном вооружении и почти такой же проходимости). Скажем так: колесные танки пришли на смену легким танкам. А заменят ли они средние и тяжелые машины – покажет ближайшее, или не очень ближайшее, будущее.

Итак, «Бумеранг» выдерживает попадание противотанковой гранаты или ракеты, выпущенной из переносного комплекса с любого ракурса, а также обеспечивает защиту от снарядов малокалиберной артиллерии, выпущенных в лобовую броню и крупнокалиберных пулеметов – в бортовую. Броня будет модульной, состоящей из съемных бронекерамических плит, решеток для борьбы с кумулятивными снарядами и динамической защиты. Подобно многим легким танкам, машина будет плавающей.

Серийное производство «Бумеранга» намечено на 2019 год, массовые поставки в войска — на 2019-2020 годы. Первоначальное название ВПК-7829 говорит о том, что разработку курирует ООО «Военно-промышленная компания» (а это значит, что производство, скорее всего, будет организовано на находящемся под его управлением «Арзамасском машиностроительном заводе»).

Стоит упомянуть, что ряд СМИ в свое время сообщал: проектирование платформы «Бумеранг» начинала по заказу российской стороны ирландская компания Timoney Technology. Но даже если это действительно так, то сегодня международная кооперация прервана в связи с режимом санкций в отношении России, и дорабатываться «Бумеранги» будут исключительно российскими специалистами.

На фото: ВПК-7829 «Бумеранг», фото: wikipedia.org

Из технических характеристик новой машины, во многом засекреченной, мало что известно. В открытых источниках говорится, что двигатель (дизельный УТД-32ТР с турбонаддувом, мощностью 510 л.с.) расположен в передней части «Бумеранга». Такая компоновка позволяет десанту (в варианте БМП и БТР) загружаться и покидать машину с кормы. При этом боекомплект и вооружение полностью изолированы как от десанта, так и экипажа – это достигается полностью автоматизированной системой вооружения. Скорость по шоссе составляет около 100 км/час, на плаву – 12 км/час, запас хода по шоссе – 800 км.

Если же вспомнить о том, что предшественником «Бумеранга» является БТР-90, то можно предположить: многие разработки перекочевали в новую машину именно оттуда. В частности, нет сомнения в том, что подвеска будет полностью независимой для всех колес, с полным приводом и системой Run Flat. БТР-90 умел разворачиваться на месте, подобно настоящему танку, благодаря возможности вращения колес разных бортов в противоположные стороны – скорее всего, «Бумеранг» унаследовал и это умение.

Военные вездеходы с колесной формулой 8×8

Военным всегда хотелось иметь на вооружении автомобили с колесной формулой 8×8. Уж больно заманчивы были вездеходные возможности таких «многоножек» на бездорожье, не говоря уж об отличном тяговом усилии. Вот только сделать так, что бы при этом многоосная машина была не слишком дорогой, удобной в эксплуатации, да еще и надежной, никак не удавалось

Во время Второй мировой войны до мало-мальски серийного производства добрался только тяжелый бронеавтомобиль T18E2, разработанный General Motors. Он получил довольно толстую лобовую броню в 51 мм (у большинства тогдашних танков было меньше), 57-мм орудие и два бензиновых мотора по 150 л. с. каждый. Разгонялся он до 80 км/ч. Англичане в 1942 году закупили 30 экземпляров, переименовав их в Boarhound.

Очень большой велосипед.

Привод всех восьми колес опытного тягача Sterling Т26 осуществлялся цепями!

РОДСТВЕННИКИ ВЕЛОСИПЕДА

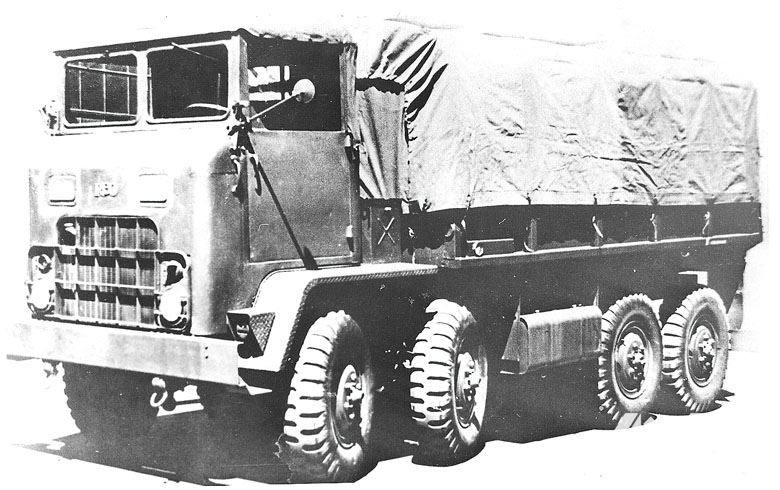

Столкнувшись после высадки в Нормандии в 44-м с немецкими тяжелыми танками «Тигр», американцы спешно бросились разрабатывать нечто подобное. А для перевозки этой новой техники было решено подготовить особые тягачи с колесной формулой 8х8, способные заодно и буксировать 203 и 240-мм орудия. Подходящих ведущих мостов для столь тяжелой техники промышленность США тогда ещё не освоила, поэтому пришлось обойтись цепным (!) приводом всех восьми ведущих колес. При этом «тележку» на двух передних осях сделали поворотной, применив сложный рулевой механизм, естественно, с усилителем.

Первым в 1944 году эдакое «чудище» с бензиновым мотором Continental R6602 (9,9 л, 240 л. с.) собрала компания братьев Кук (Cook). Вот только тягач Cook Т20 недолго катался по полигонам в одиночестве. Скоро у него появился более тяжелый конкурент – Т26 фирмы Sterling, который отличался в основном мотором American LaFrance (V12, 12,4 л, 275 л. с.) и 5-ступенчатой КПП (у Cook стояла 4-х ступенчатая). Позже был подготовлен вариант с 18-ти литровым 500-сильным танковым двигателем Ford. При этом, полная масса различных модификаций T20 cоставляла около 25 тонн, а Т26 – от 34 до 36.

Из трех частей.

Mack T4 легко разделялся на два двухосных тягача и отдельную платформу

Альтернативным проектом стал модульный Mack T8, который состоял из двух двухосных полноприводных тягачей (каждый с бензиновым мотором 17,9 л, 240 л. с., позже 18,0 л и 500 л. с.), соединенных длинной платформой. Привод ведущих колес только цепями, а управление – гидроцилиндрами, которые «складывали» секции этого причудливого автопоезда. С помощью гидравлики также можно было опустить платформу и легко отсоединить тягачи. Машину активно тестировали в 1944-45 годах.

В конечном итоге испытания тяжелых и сверхтяжелых тягачей затянулись. Военные, как всегда, требовали то одно, то другое и, в конце концов, от цепных «многоножек» в 1949 году отказались. Тем более что и с принятием на вооружение тяжелых танков решили повременить. А конструкторам тем временем в голову приходили всё новые и новые идеи.

Родственник самолета.

Тягач Т33 фирмы Corbitt оснащался звездообразным

авиамотором воздушного охлаждения

АТОМНЫЕ ПУШКИ И ДРУГИЕ

К началу 50-х годов все цепные передачи на американских грузовиках были окончательно признаны анахронизмом и тяжёлым наследием Великой Депрессии. Неудивительно, что очередной опытный тягач Т33 фирмы Corbitt, для буксировки танков и орудий, обзавелся неразрезными мостами. При этом две передние оси были управляемые, а под покатым капотом прятался… звездообразный девятицилиндровый авиамотор воздушного охлаждения Continental R975C4 (16 л, 450 л. с.).

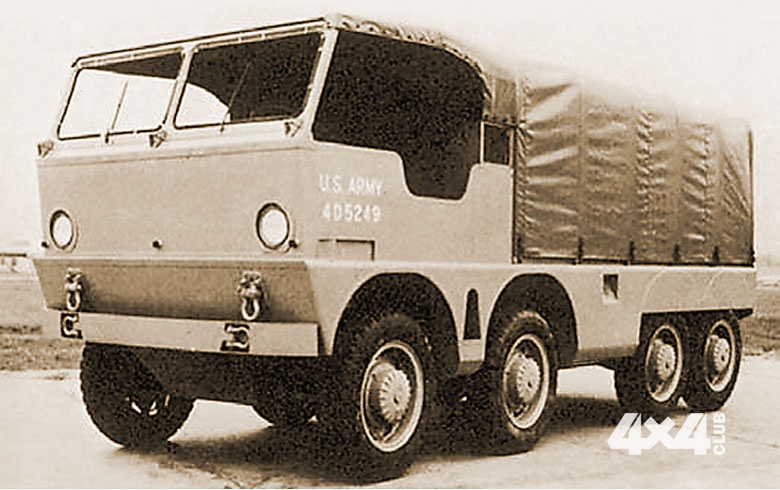

В 1950 году за дело взялся Детройтский Арсенал, который обладал не только собственными производственными мощностями для мелкосерийного производства прототипов, но и испытательными полигонами. В течение пяти лет он построил множество «концепт-траков», отличавшихся вынесенной вперед кабиной с легко узнаваемым дизайном и расположенным за ней моторным отсеком. Получилось нечто вроде капотной компоновки наоборот. Тягачи оснащались бензиновыми танковыми моторами большой мощности (540-825 л. с.), автоматическими коробками передач и двумя передними управляемыми осями. Для дальнейшей доводки машины передали фирме Kenworth, которая соединив идеи «арсенальцев» и Mack построила небольшую партию из 66 тягачей Т10 для 280-мм пушек М65 «Атомная Энни». Каждая из моторных секций сверхсамоходки оснащалась бензиновым двигателем 14,7 литра, мощностью 375 л. с., воздушного охлаждения и автоматической коробкой на три ступени. При этом у каждого «полутягача» одна из осей была управляемой.

Атомная самоходка.

Тягач Kenworth Т10 (1952 год) из-за выразительного дизайна кабины

Детройт Арсенал и пафосной пушки М65, стрелявшей атомными

снарядами, очень любили фотографы

Тем временем американских инженеров продолжали посещать идеи, одна удивительнее другой. Вот, например, General Motors строит четырехосную амфибию XM 157 Drake с двумя моторами по 150 л. с., каждый из которых вращал по две оси. А фирма REO тем временем создает очередной танковый тягач, в очередной раз забракованный армейскими чинами. Ну и наконец, Детройт Арсенал готовит странную восьмиколесную «многоножку» XM384 (1956 г.), на основе лёгкого внедорожника XM151, в будущем ставшего известным как Mutt. Жаль только, что все эти чудо-машины не вызывали у военных никакого душевного отклика. Ведь в тот момент на уме у них было нечто совсем другое.

Почему-то они посчитали, что для полной гармонии американской армии и морской пехоте не хватает универсального семейства грузовых автомобилей (2,5- и 5- тонн грузоподъемности по грунту). Требования к ним, правда, включали в себя взаимоисключающие пункты.

Предполагалось, что новые супергрузовики должны уметь плавать, быть легкими (для перевозки самолетами), обладать проходимостью танка, и при этом быть совершенно неубиваемым и… дешёвым! Ну, и понятно, что столь универсальная техника должна была в перспективе окончательно и бесповоротно заменить «устаревшие» капотные модели М35 и М54, только-только принятые на вооружение.

Водоплавающая многоножка.

За счет двух моторов по 145 л.с. GMC XM 157 Drake развивала

скорость 72 км/ч по суше и 14 км/ч по воде

Промежуточный вариант. Прежде, чем принять участие в конкурсе

на 5-тонный грузовик-амфибию, REO подготовила не плавающий XM282

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ

Тон в конструировании задал Детройт Арсенал, подготовивший в 1958 году совместно с фирмой Whirpool сногсшибательный XM521, с необычным безрамным кузовом, или скорее даже корпусом, собранным из алюминиевых блоков, при помощи клея и заклепок. Для увеличения плавучести между листами алюминия добавили наполнитель – пенопласт. В результате «пустая» амфибия без узлов и агрегатов весила всего-то 635 кг. Для ещё большего снижения массы ее оснастили легким опытным оппозитным «воздушником» Willys мощностью 105 л. с., который разгонял машину до 88 км/ч. Подвеска для конца 50-х была просто невероятной – полностью независимая рычажная-пружинная, да еще и пневматическая. Зато трансмиссия не отличалась особыми изысками – 3-х ступенчатая механическая КПП и раздаточная коробка, от которой тянулись валы к четырем самоблокирующимся межколесным дифференциалам и двум гребным винтам. Скорость по воде – 8,3 км/ч.

Поплавок. Легкий несущий кузов прототипа

XM521 весил всего 635 кг, не считая пенопласта

Грузовик-плавунец. Прототип GMC XM453E1 продержался

на воде более 8 часов без возникновения утечек.

Дверцы и откидные борта кузова были герметизированы надувным уплотнением

Альтернативный вариант от Chrysler – XM410 мог похвастаться автоматической трехступенчатой коробкой передач с кнопочным селектором, независимой торсионной подвеской всех колес, дисковыми герметизированными тормозами (!) и шестилитровым V8 мощностью 152 или 184 л. с. Как и «арсеналец» он был забракован за недостаточную прочность несущего кузова.

Машины пятитонного класса подготовили сразу три фирмы GM, Ford и REO. Прототипы обозначались как XM453 с литерой E на конце и цифрами от 1 до 3. Все они собирались на стальной раме, к которой крепился герметизированные, при помощи особых надувных резиновых уплотнений, алюминиевые кузов и кабина. Подвеска рессорная зависимая. В качестве двигателей использовали многотопливные дизели собственного изготовления. Водные преграды все три автомобиля преодолевали при помощи вращения колес. В результате конкурс выиграл грузовик-амфибия XM453E2 от Ford, как самый сбалансированный с точки зрения «цена-качество». Его стандартизировали как М656, снабдили рядным многотопливным дизелем Continental LDS 465-2 (7,8 л, 210 л. с.), шестиступенчатым автоматом Allison, пневматическими барабанными тормозами и приступили к долгожданному серийному производству.

Совместное творчество.

В 1977 году AM General и CCC начали производство семейства грузовиков,

в которое входил и танковый тягач М920 с одной не ведущей осью

Но, война во Вьетнаме быстро вернула размечтавшихся об идеальном грузовике вояк с небес на грешную землю. В боевых условиях на первое место выходили такие параметры как живучесть, особенно при подрыве на минах. Чем легкие безкапотные машины, естественно, похвастаться не могли. В итоге, «многоножки» от Ford отправились служить в Европу, где их использовали в основном в качестве тягачей пусковых установок ракет Pershing-1А и шасси для различных фургонов. Всего же в 1967-69 годах было построено 500 экземпляров М656.

Коллекционная редкость. Ford M656 (1967 год) как правило заказывался

военными в обычном, не плавающем варианте. Потому да нашего времени дошло

совсем немного бортовых амфибийных модификаций

Не прошло и 30 лет. В 1974 году наконец-то начался серийный выпуск

танкового тягача с колесной формулой 8Х8. Это был Word LaFrance M746

А эпопея с восьмиосными танковыми тягачами закончилась только в 70-х. На вооружение было принято совместное творение широко известной AM General и известной только специалистам CCC (Crane Carrier Corporation) – М920 с 14 литровым 400-сильным дизелем Cummins. В результате получилась неплохая универсальная машина, со второй не ведущей осью (8х6). А настоящий 8х8 – М746 появился благодаря стараниям компании Word LaFrance в 1974 году. Он получил двухтактный турбодизель Detroit Diesel 12V71T (14 литров, 600 л. с.). Всего было построено 120 тягачей для армии США и стран НАТО, а еще 68 штук уехали в Марокко.

8 колес (4 потайных) и умение плавать: как ездить на БРДМ? (Лучшее за 2020)

Эту бронеамфибию в СССР выпускали давно и недолго – с 1957-го по 1966-й. Но и сегодня чудо-машина служит в армиях некоторых стран.

Советских инженеров принято клеймить за плагиат: бесстыдно сдирали, мол, зарубежные идеи. Однако же в середине 50-х именно в СССР, на Горьковском автозаводе, додумались до специальной модели, которая удивила и заставила нервничать вероятного противника.

Тогда наши военные, сполна оценив в огне Второй мировой и последующих конфликтов пользу мобильных колесных бронетранспортеров, решили добавить защищенным перевозчикам новые умения. Ведь армейские амфибии в Союзе научились делать еще в 30-е годы, опыт в обучении плаванию изначально сухопутной техники был накоплен немалый. Да и ситуация на полях сражений начала меняться куда быстрее – ценность оперативных сведений выросла в разы. Ответом на вызовы времени стала первая в истории бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ): проворная, малозаметная, водоплавающая, соединившая в себе элементы автомобиля, танка и даже авиации.

В конструкторском бюро Владимира Дедкова (руководил проектом Всеволод Рубцов), разумеется, понимали, что чем выше полет фантазии, тем меньше шансов выполнить государственную задачу в срок и убедить высокие чины принять непривычное изделие на вооружение. Поэтому к вопросу подошли с предельной практичностью, упаковав в герметичный кузов-лодку агрегаты хорошо знакомого на тот момент военным БТР-40. Даже в заводской документации БРДМ проходила под индексом ГАЗ-40П. Литера, как легко догадаться, означала «плавающий».

В передней части корпуса разместили привычный силовой агрегат: 3,5-литровую рядную карбюраторную «шестерку» отдачей 90 сил, спаренную через однодисковое сцепление с четырехступенчатой механикой. Далее крутящий момент переваривает раздаточная коробка: по умолчанию тяга идет только на задний мост, однако на бездорожье есть возможность жестко подключить передний и задействовать понижающую передачу. В общем, классический парт-тайм, как на вездеходных грузовиках типа ГАЗ-63 или некоторых современных легковых внедорожниках вроде «УАЗ Патриот» или Suzuki Jimny.

Почему нельзя забывать о войлоке и нарушать лабиринт

Принципиальным отличием БРДМ от БТР-40 (да и другой техники той поры) стали четыре дополнительных ведущих колеса. В обычном положении пневмокатки замаскированы бронированными бортами и едва видны, но когда на пути возникает препятствие вроде окопа, рва или вертикальной стенки, водитель опускает балансиры вниз и включает цепной привод от оригинальной раздатки. Риск зависнуть на перегибах в конфигурации 8х8 и с клиренсом 315 мм очевидно стремительно сокращается.

Как раз гидросистемой подъемно-опускного механизма и миниатюрными (при этом прочными) баллонами с горьковской машиной поделилась авиационная индустрия. Ну а водометный движитель с реверсом и «корабельными» рулями концептуально позаимствовали у удачного плавающего танка ПТ-76, принятого на вооружение в 1951-м. Причем БРДМ на случай аварийной ситуации также сохранил способность догрести до берега зубастыми шинами, пусть и с гораздо меньшей по сравнению с расчетными 9 км/ч скоростью.

Звучит рецепт постройки бронированной амфибии вроде бы незатейливо, и обширная унификация агрегатов в 50-е действительно здорово упростила освоение новой техники в войсках, а в наши дни сняла часть хлопот с реставраторов. Но важных нюансов в конструкции БРДМ все равно хватает. Так, упакованный в железную коробку двигатель снабдили хитрой системой охлаждения: уличный воздух забирается у рубки, протягивается вентилятором вдоль мотора (против хода движения машины!), проходит через радиатор, петляет по полостям бронекорпуса, а затем отводится наружу через верхние решетки. При движении вплавь в дело вступает забортная вода, поступающая через отверстия на носу корпуса в специальные теплообменники.

Стоит неосторожно нарушить лабиринт, прервать циркуляцию, забыть о войлочных уплотнениях – перегрев неизбежен. Вот почему на криво восстановленных БРДМ зачастую можно встретить по три крыльчатки и прочие колхозные «улучшения». Или взять гидросистему дополнительных опорных катков – мелочевку вроде кольцевых уплотнений зачастую не найти в стандартных советских каталогах резинотехнических изделий, приходится искать под заказ, равно как элементы управления трансмиссией и другие оригинальные детали. Иными словами, без пристального изучения конструкторской документации при умелой реставрации не обойтись.

Железный «автобус» и слепота командира

К счастью, Россия еще богата энтузиастами, не считающими зазорным штудирование специальной литературы. Результат грамотного подхода можете наблюдать на фотографиях, а ведь эта нарядная БРДМ досталась руководителю «Военно-технического общества» Алексею Мигалину в плачевном состоянии. По сути, в Нижнем Новгороде в 2016 году удалось приобрести лишь подгнивший корпус с мостами – вероятно, машина закончила службу родине памятником на постаменте. И всего за четыре месяца амфибии вернули точный исторический облик, даже мотор нашли «нулевый» – с консервации. Правда, эту модификацию «шестерки» изначально ставили на БТР-60П (ГАЗ-49), но от родного ГАЗ-40П агрегат отличается разве что мелочами вроде центробежного регулятора оборотов и измененными креплениями к бронекорпусу.

БРДМ получилась довольно компактной: 5,7 метра в длину, 2,2 – в ширину, да и по высоте сопоставима с рослым мужчиной. Для разведки очевидный плюс: спрятаться легче, врагу подбить сложнее. Но вот скромных размеров рубка поначалу смущает – для гномов что ли ее выкраивали? Тем удивительнее другое: внутри амфибия по армейским меркам оказалась вполне просторной. На корме разместили удобную лесенку с поручнями, в кабину не протискиваешься, а гордо запрыгиваешь через двустворчатый люк (альтернатива – столь же внушительные «калитки» в крыше).

По идее, в боевом отсеке размещались два-три члена экипажа, но по факту сюда бы влезло отделение бойцов в полной выкладке. Не иначе, сказался газовский опыт в компоновке бронетранспортера. Теперь ясно, почему на базе БРДМ создали немало интересных модификаций вроде самоходной пусковой установки противотанковых ракет «Малютка», «Фаланга» или «Шмель» – внутренние объемы рубки позволяли разместить от шести до 14 громоздких боеприпасов плюс ручной гранатомет.

Разумеется, личный комфорт в БРДМ – понятие относительное. Хаотичными, на первый взгляд, выпуклостями и ящиками внутрь корпуса выдаются колесные арки (а их, напомню, восемь), труба водомета, кожухи ведущих мостов и прочих агрегатов трансмиссии. Ровного пола и стен как таковых нет, потолок низкий – все время через что-то перешагиваешь и от чего-то уворачиваешься. Привычка вырабатывается быстро, поскольку рассеянность приводит к обидным синякам и царапинам: кругом броня и железо, мягкие лишь накладки на миниатюрных складных стульчиках.

Топливо хранится в двух черных баках на корме, практический средний расход – порядка 30 л/100 км.

Когда скорость добываешь силой

Механик-водитель – вот кому в БРДМ тяжелее всех, причем в разных аспектах. С левого кресла такой же скверный обзор, как с места командира. Для движения по прямой визуальной информации худо-бедно хватает, хотя длинный нос понтонного корпуса а-ля Буратино не добавляет удобства, а вот успешно маневрировать получится лишь при должном опыте и развитом чувстве габаритов. На съемку мы отправились по улицам загородного поселка, так я поначалу с непривычки реально опасался завалить соседский забор при тесном повороте на 90 градусов. Ползти назад приходится вообще наугад, особенно если задраены створки десантного люка.

Кресло закреплено намертво, руль тоже не регулируется, но хотя бы педальный узел просторный – ноги в валенках или сапогах поместятся.

Следующий пикантный момент – комплекс непростых упражнений с бортовым оборудованием тяжело выполнять физически. Мехвод совершенно лишен помощи: усилителей руля, тормозов на БРДМ не ставили, 5,6-тонный бронированный аппарат укрощаешь силой собственных рук и ног. Даже для смены передач нужна сноровка: мало кто сегодня владеет приемом двойного выжима сцепления, а иначе плавно врубить следующую ступень не выйдет. Синхронизаторов в четырехступенчатой коробке нет, так что на каждую ошибку агрегат отзывается резким лязгом. Хорошо хоть нижневальная «шестерка» радует эластичностью и не заставляет бодрить себя частыми переключениями. Тем не менее, разгон все равно получается натужным, как бы через силу. А вот с места БРДМ трогается довольно бодро: подгазовывать не приходится, точку включения сцепления поймать легко.

Надо быть железным человеком, чтобы выдержать такое давление обстановки. А ведь БРДМ добавляет спецэффектов. Если двигатель в БТР-40 хотя бы на холостых тихо шепчет, как и положено полностью уравновешенной от природы рядной «шестерке», то герметичный корпус амфибии распространяет гул и вибрации покруче музыкального усилителя. Запустил мотор – разговаривать можно только по переговорному устройству либо срываясь на крик. Чем быстрее едешь, тем сильнее гул давит на уши.

И трясет изрядно. Подвески рессорные с парой рычажных амортизаторов на каждое колесо, конечно, не пробить – с энергоемкостью полный порядок, однако болтает экипаж во все стороны знатно. Кругом же, напомню, голое железо, стукаться о которое больно. Нужна скорость (максималка по шоссе – порядка 80 км/ч) – cтискивай зубы и держись крепче. Иными словами, сладить с БРДМ повезет только крепким телом да духом. И примитивная «печка», которой не было на БТР-40, слабое утешение – за рулем амфибии и без того семь потов сходит.

Судьба ветерана: от Африки до Вьетнама

Полвека назад тоже было ясно, что дебютная машина такого рода – некий пробный шар, попытка нащупать верные инженерные решения для разведывательной и связной техники высокой проходимости. Поэтому вскоре в СССР создали БРДМ-2 (после чего в обиходе родоначальника семейства стали называть БРДМ-1) – модель схожего назначения, однако совершенно иной компоновки. Впрочем, история «бардака», как ласково прозвали солдаты амфибию, на смене поколений не закончилась. В советских войсках ее использовали вплоть до 70-80-х годов: к примеру, по маркировке бронекорпуса удалось установить, что машина Алексея Мигалина прошла средний ремонт в 1980-м.

Ряд стран третьего мира (на экспорт отправили около 1500 штук) не спешит отказываться от винтажных бронированных амфибий и сегодня. Так, известно о службе отдельных экземпляров БРДМ-1 во Вьетнаме, Афганистане, некоторых государствах Африки вроде Замбии или Конго. В России же первая БРДМ, выпущенная тиражом порядка 10 000 единиц (к слову, БТР-40 сделали меньше), уже превратилась в коллекционную ценность, которую редко увидишь в комплектном состоянии даже в музеях. Мне повезло прикоснуться к наследию, но есть такой шанс и у вас – приходите в июле на старт бронепробега «Дорога мужества», БРДМ с бортовым номером 243 примет в нем участие.

Больше об автомобилях в погонах:

БЛАГОДАРИМ «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» И ЛИЧНО АЛЕКСЕЯ МИГАЛИНА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ НА ТЕСТ МАШИНУ.